Contents

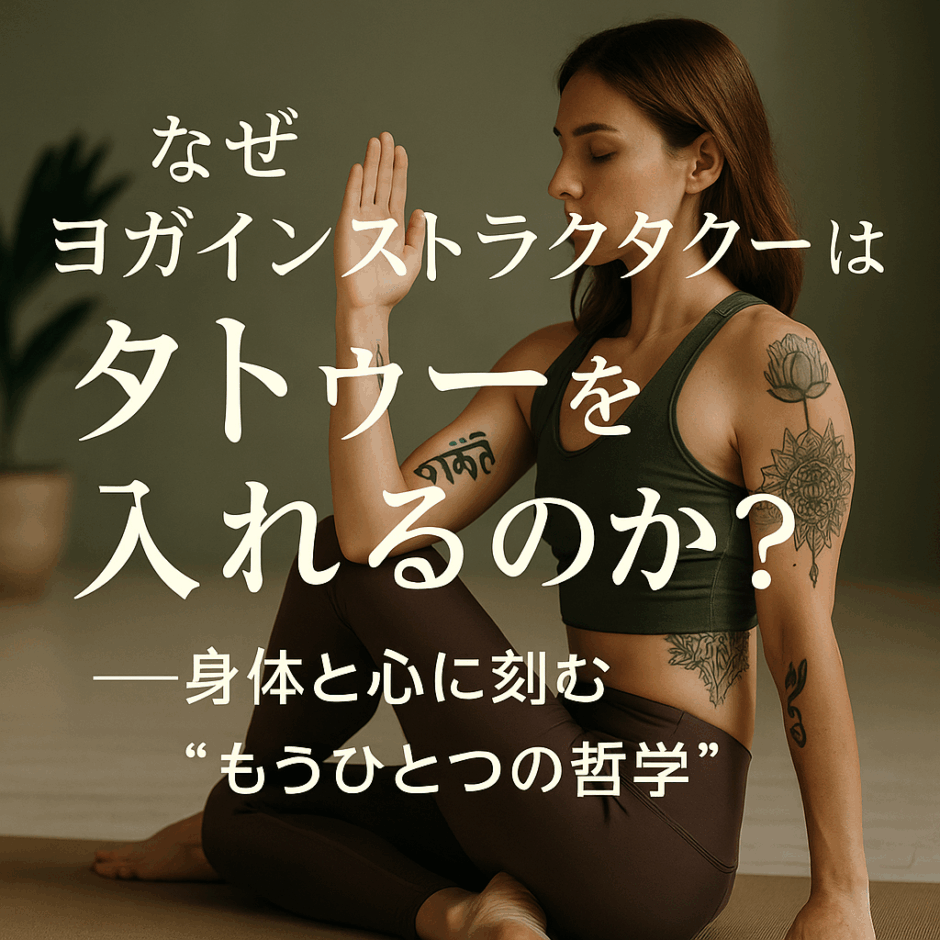

なぜヨガインストラクターはタトゥーを入れるのか?

──身体と心に刻む“もうひとつの哲学”

ヨガスタジオに通い始めたとき、ふと気づいたことがある。

「あれ、ヨガの先生って、タトゥー率高くない?」

腕にさりげなく刻まれたサンスクリット語。

背中に大胆に描かれた曼荼羅。

足首に小さく佇むハートや蓮の花。

派手に見せるためでも、流行でもない。

そこには、ヨガに深く通じた「想い」があるように思えた。

今回は、なぜ多くのヨガインストラクターがタトゥーを入れるのか?

その理由を、文化的・精神的・個人的な側面から紐解いてみたいと思う。

「身体=表現のキャンバス」という思想

ヨガとは、心と身体の一致。

つまり、“身体は単なる器ではなく、心の表現そのもの”とする考え方がある。

アーサナ(ポーズ)で内面を表現するように、タトゥーもまた「目に見える内面表現」として選ばれることがある。

あるインストラクターはこう語る。

「瞑想で気づいた言葉を、そのまま肌に刻みました。それを見るたび、原点に戻れるんです」

身体を通じて自己を伝える──

ヨガもタトゥーも、根っこは同じ表現手段なのかもしれない。

「マントラ」や「祈り」を形にするため

ヨガには、サンスクリット語の**マントラ(聖なる音)**が多く使われる。

たとえば「Om(オーム)」や「Shanti(平和)」という言葉は、インストラクターの間で特に人気がある。

それらをタトゥーにする理由は明快。

「忘れないように」「護符のように」「自分への祈りとして」

一見ファッションにも見えるが、本人にとっては**“精神的なお守り”のようなもの**だ。

「脱・ジャッジメント」の象徴として

ヨガには「アヒムサ(非暴力)」という教えがある。

これは自他への“ジャッジメントを手放す”という姿勢にもつながる。

タトゥーに偏見を持たれる日本社会において、あえてそれを選ぶのは、

「どんな自分も、ありのままで受け入れる」という態度の表れ

でもある。

実際、ある海外のヨガ講師はこう話していた。

「タトゥーを入れたことで、生徒の目線が変わった。最初は少し距離を感じたけど、最終的には“ありのままの姿勢”に共感してくれた」

ヨガの教えが、皮膚という“最後の壁”を越えた瞬間だ。

「決意」や「再出発」の証として

人生の転機、失恋、家族の死、大きな決断。

そうした出来事を“ただ過去にする”のではなく、“これからを生きるための印”として刻む。

ヨガインストラクターの中には、こう語る人も。

「過去の傷を、アートに変えたかったんです。痛みはあった。でも今は、美しいと感じている」

**タトゥーは、痛みを超えた者だけが選べる“新しい皮膚”**なのかもしれない。

「文化的な受容」が広がってきている背景

欧米では、タトゥーとヨガの親和性は高く、むしろ**「スピリチュアルな人=タトゥー持ち」**のイメージすらある。

特にカリフォルニアやバリ島など、ヨガ文化が進んだ地域では、タトゥーは「アイデンティティの一部」として自然に受け入れられている。

SNS時代の今、日本でもInstagramやTikTokでヨガとタトゥーがセットで映る機会が増え、若い世代ほど“自然なもの”として捉える傾向にある。

タトゥーは、もうひとつの“アーサナ”かもしれない

ヨガインストラクターがタトゥーを入れる理由は、単なる見た目ではない。

- 自己表現として

- マントラの祈りとして

- 社会的偏見からの解放として

- 痛みを越える決意として

- 文化の一部として

それらすべてが絡み合い、「もう一つのアーサナ(ポーズ)」として、身体に刻まれている。

タトゥーを見る目が変わったとき、

私たちの「ヨガとの向き合い方」も、少し変わるかもしれない。